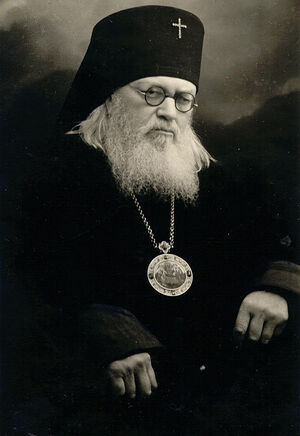

Он оперировал почти вслепую, разработал регионарную анестезию, отказался от ампутаций и перевернул военную медицину. Его «Очерки по гнойной хирургии», написанные в тюрьмах, стали инструкцией по выживанию для фронтовых госпиталей. В преддверии 80-летия Победы мы вспоминаем православного епископа и хирурга, святого Луку (Войно-Ясенецкого), спасшего своими руками и открытиями сотни тысяч бойцов Красной армии.

Святой хирург

В этом году Россия и весь нормальный мир будут праздновать восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне.

Война эта унесла десятки миллионов жизней советских бойцов и мирных граждан. Но могла унести куда больше, если бы не военные медики.

Одной из самых уникальных историй того времени стала жизнь врача Валентина Войно-Ясенецкого, автора направления гнойной хирургии, спасшего десятки, если не сотни тысяч жизней. Врач этот более известен сейчас как святитель Лука (Войно-Ясенецкий), православный епископ Крымской епархии, канонизированный Русской православной церковью в 2000 году.

В молодости о священнической карьере он не помышлял. Начинал будущий святитель и хирург мирового уровня как «толстовец» и «народник», мечтавший о карьере художника. Затем вернулся к православию и поступил на медицинский факультет Киевского университета. Далее стал земским доктором, женившись в 1904 году.

Революция застала Войно-Ясенецкого в Ташкенте. Здесь же умерла его жена. И удивительным образом в начале установления советской власти в Туркестане, со всеми сопутствующими этому процессу проблемами, Валентин Войно-Ясенецкий в 1921 году становится священником, а в 1923 году – епископом.

При этом совершенно не скрывая своих религиозных взглядов. В больницу он приходил в подряснике, в хирургическом отделении повесил православные иконы.

Демонстрация своей веры и своего сана, невзирая ни на что, потом и ляжет в основу его канонизации. Лука (Войно-Ясенецкий) прекрасно понимал, на что шёл и каковы могли бы быть последствия.

Они не заставили себя ждать. В том же 1923 году он был отправлен в ссылку в Красноярский край. Вторая ссылка была в Северный край в 1931 году. Третья, где епископ Лука (Войно-Ясенецкий) и застал войну, началась для него в 1940 году.

Гнойная хирургия

Несмотря на все эти ссылки, аресты, заключения под стражу, многодневные допросы, которые были, фактически, пытками, Войно-Ясенецкий продолжал писать монографию «Очерки по гнойной хирургии».

И здесь нужно сказать несколько слов о том, чем уникальна эта работа. Фактически, гнойная хирургия стараниями епископа Луки была выделена в отдельное направление. В то время ещё не было антисептиков, и в случае тяжёлых нагноений только хирургическое вмешательство могло спасти пациентам жизнь.

Прибавьте сюда сначала революцию, потом гражданскую войну, а затем и Великую Отечественную с дичайшей антисанитарией, когда сепсис и гной стали спутниками практически любого раненого бойца. Войно-Ясенецкий придумал и рассказал, как быстро, относительно просто и в полевых условиях справляться с проблемой нагноений. Чем действительно спас десятки, а то и сотни тысяч жизней. Особенно жизней бойцов Красной армии.

Здесь, конечно, возникает вопрос, как этот православный епископ относился к советской власти и Советской России?

Власть и Родина

Судя по документальному наследию, в том числе письмам и протоколам допросов, в своих политических воззрениях владыка Лука достаточно чётко разделял понятие советской власти, её методов и Родины. Власть, по вполне понятным причинам, он недолюбливал. Хотя в одном из протоколов его допросов есть и такая фраза:

«Я всегда был прогрессистом, очень далёким не только от черносотенства и монархизма, но и от консерватизма; к фашизму отношусь особенно отрицательно. Чистые идеи коммунизма и социализма, близкие к Евангельскому учению, мне были всегда родственными и дорогими; но методов революционного действия я, как христианин, никогда не разделял, а революция ужаснула меня жестокостью этих методов».

А когда началась война, из ссылки он направил телеграмму председателю президиума Верховного Совета М. И. Калинину:

«Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, отбываю ссылку в посёлке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта и тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку».

Существует легенда (насколько она достоверна – неясно) о том, что в 1941 году Сталин спрашивал у главного армейского врача, академика Николая Бурденко, чем партия может помочь военным медикам. Бурденко ответил просто и лаконично: «Нам нужен Войно-Ясенецкий».

Хирургический гуманизм

В итоге Войно-Ясенецкого сделали главным хирургом военного госпиталя № 1515 в Красноярске, где он и начал оперировать. И оперировал, по свидетельствам очевидцев и участников, по 10–11 часов в день. Уже тогда он не видел на один глаз. В итоге, в пятидесятых, совсем после войны, он полностью ослеп, и только это, пожалуй, и остановило его хирургическую практику.

Но важно ещё и то, что как практикующий врач Лука (Войно-Ясенецкий) придерживался практического гуманизма в хирургии. И здесь тоже стал новатором. Дело в том, что процедуре ампутации поражённой конечности он предпочитал резекцию. То есть частичное иссечение или удаление поражённых участков, но не ампутацию целиком. И тоже отработал этот метод практически до совершенства, поставив на поток.

И здесь же стоит сказать о том, что именно Войно-Ясенецкий разработал несколько новаторских и гуманных методов регионарной анестезии. То есть локального обезболивания тех нервов, через которые болевой импульс идёт в мозг, вместо широко применяемой общей анестезии.

Нюанс здесь был в том, что и до войны, и даже до революции в российской провинции если дело доходило до операций, то проводилась общая анестезия. Проводилась она часто буквально «на глазок», после чего периодически пациенты не доживали до операции в силу банальной передозировки морфием.

Возвращение в Крым

В Крым епископ и врач вернулся уже в 1946 году, став и архиереем Крымской епархии Русской церкви, и консультантом с правом проведения операций Симферопольского военного госпиталя. При этом консультировал и читал лекции врачам он в рясе. От чего у местного уполномоченного по делам религий случались в буквальном смысле нервные срывы.

И здесь снова прослеживается эта удивительная двойственность отношений Войно-Ясенецкого с советской властью. С одной стороны, он критикует давление государства на Церковь, открыто жалуется на тяжёлое положение епархии. С другой, когда дело касается врагов Отечества, пишет:

«Поджигатели войны, смертельно испуганные призраком коммунизма, всякого не по-фашистски мыслящего причисляют к коммунистам. Вся масса католического духовенства стала на сторону поджигателей войны и явно сочувствует фашизму. Каково же наше подлинное отношение к нашему Правительству, к нашему новому государственному строю? Прежде всего, мы, русское духовенство, живём в полном мире с нашим Правительством, и у нас невозможно благословение священников на участие в контрреволюционных или террористических бандах».

Что в итоге?

Понятно, что история епископа и хирурга Луки (Войно-Ясенецкого) – далеко не единственная в истории советской военной медицины. Но она очень показательна тем, как наши врачи ценят жизнь и любили Родину. Несмотря ни на что. Нужно сказать, что сегодня военные медики на линии боевого соприкосновения вносят свой вклад в тяжёлую военную работу России по денацификации киевского режима. И хорошо, что у них есть такие примеры из нашей общей истории.

Александр ЧАУСОВ, публицист, кандидат исторических наук

Хотите знать больше? Свежие репортажи, аналитика без купюр и главные сюжеты недели — в новом выпуске газеты «Донецкий кряж».