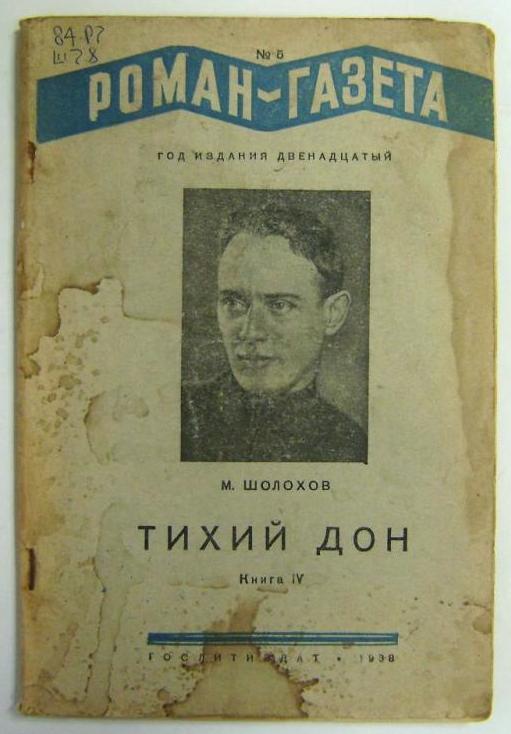

24 мая 120 лет назад в станице Вешенской области войска Донского родился Михаил Александрович Шолохов. Происхождение не помешало стать ему писателем, советская власть – русским классиком, а партийная преданность – нобелевским лауреатом

ВРЕМЯ ТОЛСТЫХ РОМАНОВ ПРОШЛО

Признаемся честно, в старших классах четырёхтомник «Тихого Дона» если и вызывал у нас какие-то чувства и желания, то явно не желание сесть и прочитать. В мои студенческие годы в среде филологов ходил такой литературный анекдот. Как-то Проханов принёс в редакцию журнала «Наш современник» свой новый роман. Куняев (редактор «НС»), только глянув на толстую рукопись, строго сказал: «Время толстых романов прошло». «Это время толстых журналов прошло», – парировал Проханов.

Было ли это на самом деле или нет – точно неизвестно. Но то, что читатель XXI века сейчас другой – это факт. И к масштабам «Тихого Дона» или «Войны и мира» он явно не готов. Но мы и его попробуем заинтересовать личностью донского писателя.

ИСКЛЮЧЕНИЕ, ПОДЧЁРКИВАЮЩЕЕ ПРАВИЛО

Всемирное (а точнее сказать, европейское) признание, конечно, может привлечь внимание простого любителя чтения к творчеству Шолохова. Шутка ли, не просто лауреат Нобелевской премии, а один из немногих русских, её удостоившийся. Правда, в списке соотечественников-лауреатов, где значится Бунин, Пастернак, Бродский, Солженицын, фамилия Шолохова выглядит инородно. И не потому, что Михаил Александрович менее талантлив. А потому что он единственный, у кого не было явных или скрытых конфликтов с советской властью.

Напомним, что первая «русская» премия достаётся политическому эмигранту Бунину в 1933 году. Литературовед и историк Вадим Кожинов в статье «Нобелевский миф» замечает: «С 1901 по 1933 год русские писатели не получили ни одной нобелевской премии, и, значит, если опираться на „общепризнанный критерий достижений“, русская литература находилась тогда в полнейшем упадке. А ведь в действительности тот факт, что Толстой, Чехов, Пришвин, Василий Розанов, Александр Блок, Сергей Есенин, Михаил Булгаков, Андрей Платонов и другие их современники не были удостоены премий, должен тревожить вовсе не русских людей, а шведов, ибо их академия продемонстрировала тем самым своё убожество».

И вот, после награждения полудиссидентского «Доктора Живаго» в 1965 году награда обретает своего «странного» советского героя.

Почему произошёл сбой в системе, специально для «Донецкого кряжа» прокомментировал Олег Миннуллин (завкафедрой гуманитарных и художественных дисциплин Донецкой государственной музыкальной академии имени С. С. Прокофьева, доктор филологических наук).

«В получении Нобелевской премии по литературе всегда большую роль играет общественная конъюнктура, борьба заинтересованных групп, политика. Пастернак был жертвой холодной войны, Солженицын – её орудием (он получил премию не за свой литературный дар, это точно). Бунин и Бродский – эмигранты, хотя оба, действительно, знаковые фигуры. Вручение премии Шолохову на этом фоне, на первый взгляд, выглядит неожиданностью. Но и здесь, я думаю, примешалась политика. Начало 1960-х – время Оттепели, на Западе приветствовали эти общественные процессы в СССР. Шолохов получил премию в 1965-м, оттепель закончилась, но он успел её получить. В 1968-м он бы её уже не получил. А в тот момент нужно было дать премию кому-то, кто был фигурой благонадёжной, официально признанной. Были кандидатуры Шолохова и Ахматовой, но Шолохов ведь до этого и номинировался раз 10. Его талант и значение признавали авторитеты из самых разных „партий“, например, Сартр. А ещё, если всю эту политику отбросить, „Тихий Дон“ – гениальное произведение, Шолохов пошёл в осмыслении русского человека, вообще, человека в условиях войны и мира, дальше всех, дальше Толстого. Причём ему было труднее Толстого, ведь он имел дело с гражданской войной и писал, можно сказать, по горячему. Он эту премию просто заслужил. Ведь не одной политикой она определяется, и есть ещё и реальность художественного дара».

Напомним, что грандиозный «Тихий Дон» был завершён в 1932 г., уже в 1934 г. появились первые переводы на английский язык. И целых 30 (!) лет маститые европейские ценители находили «более достойные» произведения. Для сравнения, первая публикация «Доктора Живаго» датируется 1957 г. Присуждение премии – 1958 г. Если нужно, нобелевское жюри действует весьма оперативно.

А СЕРДЦА ПРИНАДЛЕЖАТ ПАРТИИ

Второй момент, на котором мы остановимся, для многих современных читателей ещё более отталкивающий, чем объём главного произведения нашего юбиляра. Речь о полном принятии и взаимной симпатии между писателем и советской властью. Ведь со школьных уроков нам прививали, что истинный талант обязательно должен быть или борцом с режимом, или его жертвой (декабристы, Пушкин, Герцен, Шевченко, Солженицын).

А лично Шолохову борцы с «советским наследием» любят припоминать фразу, произнесённую им на Втором съезде писателей СССР в 1954 году: «О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим искусством».

Слова о «принадлежности сердец партии» можно понять и как кощунство в отношении свободы творчества, и как малодушное желание польстить действующей власти. Но ни то, ни другое не соответствует Шолохову как писателю и как личности. Вспомним лишь то, что главный герой «Тихого Дона» не убеждённый большевик-фанатик, который должен понравится в первую очередь советским цензорам. Нет, Григорий Мелехов политически «неблагонадёжный элемент». Он сомневается и мечется от одних к другим. Вспомним, как его осуждал идущий на казнь большевик Подтелков: «„Что же, расстреливаешь братов? Обернулся?.. Вон ты какой…“ – он, близко придвинувшись к Григорию, шепнул: „И нашим и вашим служишь? Кто больше даст? Эх ты!..“ Григорий поймал его за рукав, спросил, задыхаясь: „Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли… По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отрыгивается! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие шкуры дубить! Отходился ты, председатель донского Совнаркома!“»

Подчеркнём, что и в конце произведения Мелехов не кается в «политической близорукости» и не переходит к красным. Так что «Тихий Дон» был написан для чего угодно, но только не для партбилета и литературных премий.

ПЛОХ ТОТ, КТО ПРИУКРАШИВАЕТ

Читать Шолохова непросто. Особенно если относиться к чтению как к простому развлечению. Гражданская война на земле донских казаков, поднятая целина, отступление советских войск 1942 года – всё это может показаться делами «давно минувших дней»: читателю ХХI века ненужными и скучными.

На одном из выступлений в 1977 году Шолохов говорил: «Когда мы говорим „счастливая жизнь“, это не означает „лёгкая жизнь“. Многое ещё предстоит сделать. Многие трудности преодолеть. Именно за такую активную созидательную жизнь боролись, страдали и гибли герои моих книг. У них сложные судьбы. Но я думаю, что плох тот писатель, который приукрашивает действительность в ущерб правде».

А мы, современные читатели, можем сделать над собой небольшое усилие, чтобы взглянуть неприукрашенной и неупрощённой правде в глаза. И мы найдём её в Мелеховском дворе «на самом краю хутора», в мужестве тех, кто «сражался за Родину» и в каждой без исключения «судьбе человека».

Артём Маслов

Хотите знать больше? Свежие репортажи, аналитика без купюр и главные сюжеты недели — в новом выпуске газеты «Донецкий кряж». Читайте нас также ВКонтакте, в и Telegram.