17 ноября отмечается Международный день студентов. Иными словами, день нашего Будущего. День самой весёлой, романтичной и энергичной части нашего общества. И, возможно, самой опасной, если её энергию не направлять в мирное русло.

Активный социальный элемент

1 и 5 ноября этого года центр Белграда в который раз заполнили митингующие. Оппозиция требовала досрочных выборов. Среди требующих – тысячи студентов. Точное количество назвать нельзя, так как официальные и оппозиционные СМИ или занижали, или завышали количество протестующих. В итоге цифра колебалась от 2 до 10 тысяч. Но важны не точные подсчёты, а факт. В ХХ и XXI веке именно студенты стали основными участниками массовых митингов, демонстраций, протестов и революций. Одним словом, оппозиционной и, как правило, антиправительственной силой. Силой, с которой невозможно не считаться.

Почему они?

«Кто в молодости не был радикалом – у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором – у того нет ума». Эту фразу приписывают Черчиллю. Впрочем, не так важен сам автор, сколько сам принцип. Молодёжь более легка «на подъём». По множеству причин. Потому что на митинг проще уйти с лекции, чем с работы. Потому что на митинге чувствуешь себя важной частью важных событий. Потому что протестовать против власти смело и «круто». Потому что на некоторых митингах ещё и платят за участие. Это не делает студентов плохими. Это делает студентов «удобным» инструментом в руках взрослых радикалов.

Опасность попадания в «плохие руки» понимали и в древние времена. Напомним, что легендарный философ Сократ был осуждён за «развращение юношества». Под «развращением» жители Афин понимали опасные для общественного порядка идеи. Эти «опасные идеи» внушались юношеству и позже, и не только в Древней Греции.

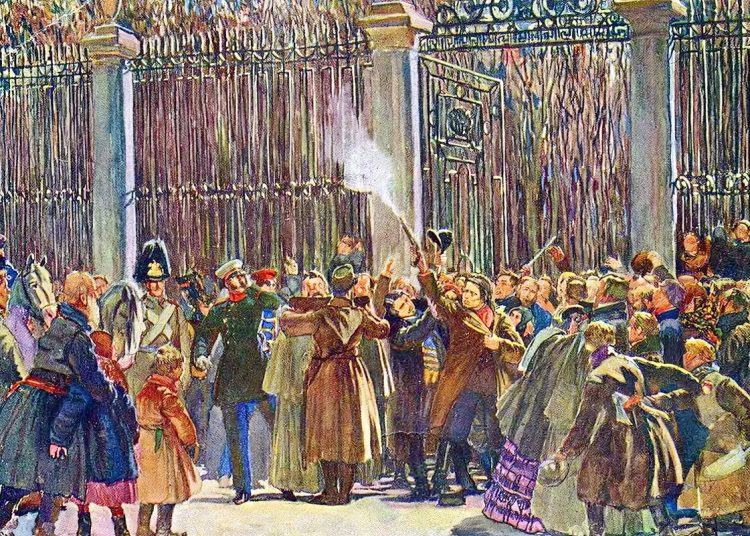

Первый русский террорист

– Почему же ты стрелял в меня?

– Ты обманул народ: обещал ему землю, да не дал.

Император Александр II спросил, Дмитрий Каракозов ответил. Диалог состоялся 4 апреля 1866 года. Этот день вошёл в историю России как первый революционно-террористический акт. На императора покусился 25-летний студент Московского университета, член тайного революционного общества «Организация». Через 15 лет его дело завершит другой студент: Игнат Гриневицкий. 24-летний террорист учился в Петербургском технологическом институте. Там он вступил в подпольную партию «Народная воля» и набрался «передовых идей». Настолько сильно, что не пожалел собственной жизни: бомба взорвала и его, и Александра II.

Радикализм тайных студенческих организаций стал настолько явной проблемой, что на неё обратили внимание и классики литературы. Достоевский начал писать роман «Бесы» под впечатлением от «нечаевского дела». Дело это в 1869 году прогремело на всю Россию. Несколько студентов Московского университета, участники кружка «Народная расправа», убили своего товарища Ивана Иванова. Причина – личные разногласия с лидером организации Сергеем Нечаевым.

Почему именно русские университеты конца XIX века стали рассадником революционеров – вопрос отдельный. Но сам факт отмечали многие. Известный философ Василий Розанов в «Опавших листьях» с горечью отмечал: «У француза – „chere France“, у англичан – „Старая Англия“. У немцев – „наш старый Фриц“. Только у прошедшего русскую гимназию и университет – „проклятая Россия“. Как же удивляться, что всякий русский с 16 лет пристаёт к партии „ниспровержения государственного строя“».

Герои Крут и «они же дети»

От радикалов-одиночек перейдём к более массовым явлениям. Во времена Ющенко мы узнали о героях Крут. С тех пор улицы в их честь появились во многих городах Украины. Например, в Одессе, вместо «вредного» советского названия в честь Валентины Терешковой.

Но переписать название улицы проще, чем историю. На деле 16 января 1918 года «героического» было мало. В бой с Красной армией УНР кинула свои немногочисленные отряды киевских юнкеров и студентов. Задержав на несколько часов наступление большевиков, УНР успела подписать Брестский мир. По итогам которого войска Германской империи и Австро-Венгрии занимали территорию «независимой» Украины. Век спустя наследники УНР кидали «они же детей» под дубинки «Беркута» для создания красочной картинки зверств режима Януковича.

Идущие или ведомые

Итак, революционный радикализм для студентов не редкость и не новость. Но кто сами студенты в машине революций – «винтики» или рулевые? И можно ли как-то перенаправить их юношеский максимализм в мирное русло? На эти вопросы специально для «ДК» ответил Юлий Федоровский, политолог, кандидат исторических наук, доцент ЛНУ имени В. Даля.

– Студенты в революционных движениях могут быть как движущей, так и движимой силой. Их молодёжный энтузиазм, идеализм, склонность к радикальным действиям и способность к организации часто делают студентов катализаторами перемен. Наиболее известный пример – май 1968 года во Франции, когда студенческие протесты против ограничений в общежитиях переросли в массовые беспорядки, потрясшие режим Пятой Республики и принудившие уйти в отставку популярнейшего французского политика де Голля. Продолжением этой тенденции стало движение хиппи в США, да и чехословацкие события того же года носят на себе отпечаток интеллигентской фронды. Университеты как центры идей и критического мышления способствуют распространению революционных движений.

Однако их идеализм, эмоциональность, внушаемость и зачастую слабое понимание или отрицание окружающей реальности часто ведут к печальным последствиям. Молодые и неопытные попадают в зависимость от внешних факторов: пропаганды, экономических условий, влияния политиков. В результате этими благими порывами оказывается вымощена дорога в ад. Китайские хунвейбины проложили дорогу к культу личности Мао Цзедуна со всеми положенными перекосами и массовыми репрессиями оппозиции.

Одиозное исламское движение Талибан первоначально представляло собой движение студентов афганских духовных училищ. Однако со временем они переросли своим влиянием все прежние движения душманов и стали правительством страны, установив непримиримый жестокий шариатский режим со всеми элементами тёмной реакции и терроризма.

Цветные революции в постсоветских странах тоже зачастую выезжали на молодёжном радикализме студенчества (сербский «Отпор!», майдановские «сотни самообороны» и др).

Традиционный конфликт «отцов и детей» принципиально не решаем. Но можно пытаться канализировать молодёжную энергию в легальные рамки, например, в творчество типа КВН (великолепное изобретение шестидесятых) или в официальные молодёжные структуры, которые развиваются в последние годы в РФ. Типа, увы, провального «Селигера» и «Наших», угроблённых бездарным чиновничьим руководством. Либо активно сейчас муссируемое «Движение первых», либо наш региональный казачий уклон (кадетские казачьи корпуса, движение «Карачун»). Но всегда следует помнить, что такие попытки – это как заставить буран дуть исключительно на вот этот ветряк, для выработки электроэнергии. То есть всегда остаётся большой риск «срыва резьбы» постоянными ограничениями.

Честно и открыто

Как же вести диалог с молодым поколением, чтоб он не перерос в извечную ссору отцов и детей? На этот вопрос специально для «Донецкого кряжа» ответил Мирослав Руденко, историк, политолог, депутат Народного совета ДНР I и II созывов.

“Очевидно, что молодежь в силу возраста, в силу темперамента хочет выделиться, играть ключевую роль в процессах и событиях, иногда эмоционально, иногда критически воспринимая действительность. Этими особенностями пытаются пользоваться “взрослые” политтехнологи, социальные архитекторы, агитаторы и пропагандисты. Запад делает ставку на молодежь в разных “цветных” сценариях, переворотах. На майдан студенты выходили даже с преподавателями, ВУЗы организованно направляли студентов, Киево-Могилянская академия активно участвовала. То есть это не было спонтанно. Тогда сформировались и различные радикальные организации, ультрас, “Правый сектор”. Конфликт отцов и детей, конфликт поколений есть всегда. Всегда молодежь хочет выделиться и отдельные негодяи пытаются использовать эту ситуацию. Как этого избежать?»

Надо разговаривать с молодежью честно и открыто. Молодежь очень тонко чувствует ложь и несправедливость. Особенно очень важную для русского народа социальную несправедливость. Должно быть стабильное общество, базовые духовно-нравственные ценности. И должна быть работа с молодежью. Настоящая, не для галочки, не формальная. Особенно работа в сфере исторической памяти. Чтоб молодежь видела, как их предки защищали свою землю, отстраивали ее, каких успехов добивались. В настоящий момент в Российской Федерации идет работа в этом направлении, принимаются соответствующие указы. Например, об историческом просвещении. Вводятся новые предметы, такие как “Основа российской государственности”. Расширено преподавание курса “Истории России”. Молодежь вовлекается в волонтерскую деятельность. Но пытаясь увлечь молодежь, часто повторяют западные культурные образцы и этим самим сбивают ее с толку. Получается, на словах мы боремся с Западом, а на деле всё перенимаем с их субкультур. Но если государство не займется молодежью, ею займутся его противники, которые будут выводить молодежь на запрещенные виды активности. Сейчас мы увлеклись запрещением всего и вся, но к этому надо подходить осторожно. Лучше не множить запреты, а предлагать свою альтернативу. В этом направлении надо действовать очень аккуратно”.

Души прекрасные порывы

В 19 лет Пушкин призвал своего друга Чаадаева Отчизне посвятить «души прекрасные порывы». Но что будут понимать студенты под «прекрасными порывами»: оппозиционный митинг, очередной «майдан», сожжение Дома профсоюзов, покушение на президента? Пожалуй, это зависит от того, смогут ли те, у кого есть ум, поделиться им с теми, у кого есть сердце.

Артём Маслов