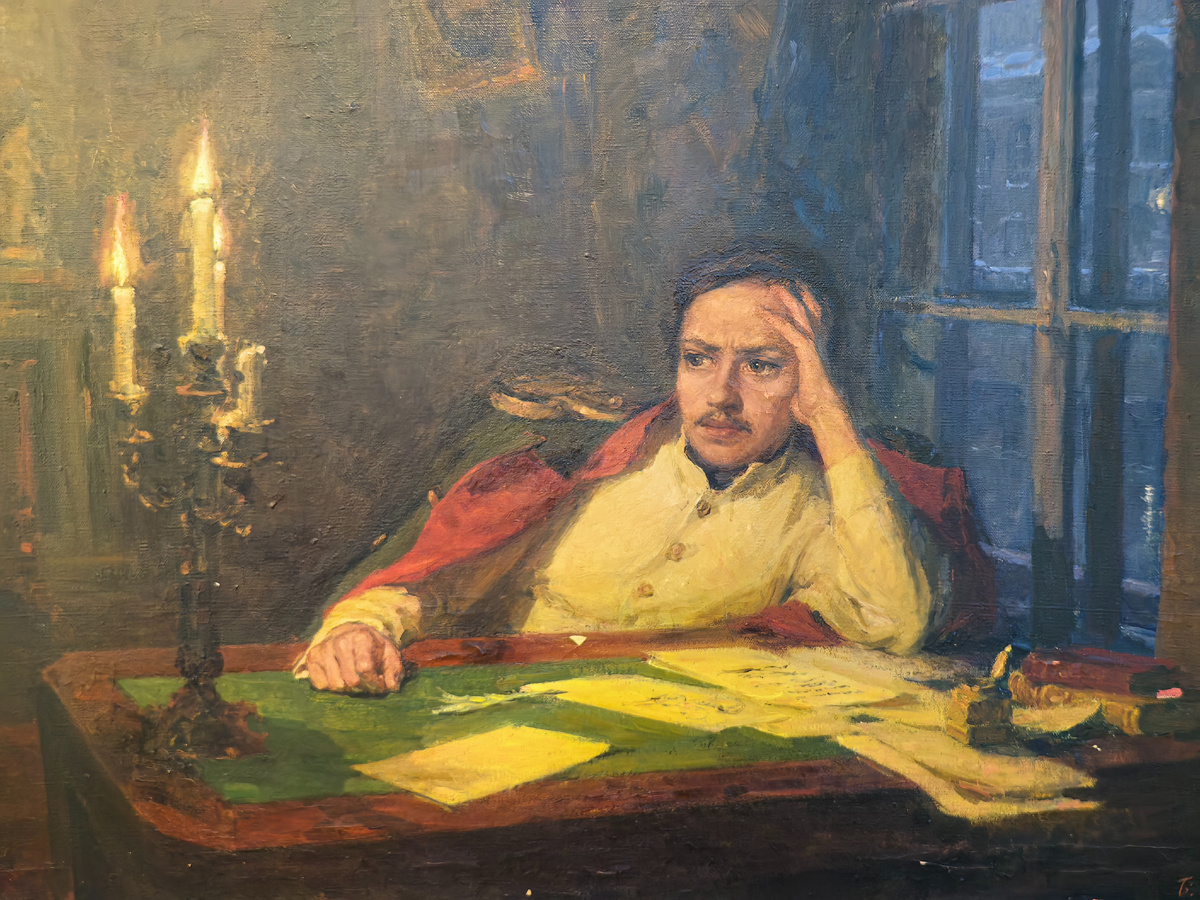

Пророку мало познать Истину. Он должен «глаголом зажечь» сердца последователей. Когда погасло солнце Пушкина, русская литература не погрузилась во тьму графоманства и подражательства. Ненадолго, но ярко зажглась звезда Лермонтова. Бесстрашный гусар, благородный дуэлянт, опальный поэт, одинокий романтик – он не был похож на Пушкина характером. Но он пошёл по освещённой Пушкиным дороге: патриотизм – без ксенофобии, уважение к Европе – без поклонения, гордость за историю предков – без сомнений.

В России следуют правилам чести

«Если бы я был в своём отечестве, то знал бы, как кончить это дело», – сказал Эрнест-Себастьен Брюжье де Барант, атташе французского посольства в Петербурге, сын французского посла Проспера де Баранта. «В России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно», – ответил русский корнет с шотландской фамилией Лермонтов.

Мы не вправе сравнивать уровень таланта Пушкина и Лермонтова, но в вопросах чести и благородства они друг другу не уступали. У Пушкина было более 20 дуэлей и никого из обидчиков поэт не убил. Лермонтов же после неточного выстрела Баранта отвёл пистолет в сторону и… выстрелил в воздух. И он вообще не стрелял в роковой день 27 июля 1841 года. А изучавшие его смертельную рану эксперты (пуля прошла навылет снизу вверх) говорили о двух вариантах фатальной дуэли. Либо поэт был застрелен практически в упор, либо стоял с поднятой правой рукой, давая понять, что выстрелит в воздух…

Чужая кровь, но «с русскою душой»

В русской литературе множество значимых имён не чисто русского происхождения. И Державин с Тютчевым – татары, и Пушкин – эфиоп, и Жуковский – турок, и Даль – датчанин, и Блок – немец. И в этом ничего унизительного для самой России нет. Наоборот, хорошо, что она раскрывает все таланты, как родные.

Михаил Юрьевич и знал, и гордился шотландскими корнями своего рода. Особенно кровными узами с легендарным бардом XIII века Томасом Лермонтом, которому приписывался дар провидца.

Не обошла Михаила Юрьевича стороной и мода на заморскую литературу. Кумиром юноши стал романтичный идол всего поколения Джордж Байрон. «…был неразлучен с огромным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и притворяется углублённым в размышления», – так вспоминала юного Мишеля его первая любовь Екатерина Сушкова.

Как Лермонтов сумел избежать судьбы тысяч Онегиных и не превратится в пародию, в москвича «в Гарольдовом плаще» – вопрос сложный. Но тем ценнее его литературный подвиг: идти не за модой и быть второсортным Байроном, а выбрать иной путь. Путь, по которому вела муза Пушкина и… собственная русская душа.

Люблю Отчизну я…

О сложном и трагичном пути Лермонтова к собственной музе и к своей судьбе специально для «Донецкого кряжа» рассказал Олег Миннуллин, завкафедрой гуманитарных и художественных дисциплин Донецкой государственной музыкальной академии имени С. С. Прокофьева, доктор филологических наук.

– Муза Лермонтова и впрямь отчасти европейка. Наверное, его предком был знаменитый средневековый бард – Честный Томас, Томас Лермонт. Неслучайно в «Желании» русский поэт воображает себя вороном, который «арфы шотландской струну бы задел». Но и осознание своего собственного, русского пути у Лермонтова тоже весьма отчётливо. «Нет, я не Байрон, я другой», – говорит о себе поэт. Да я романтик, одинокий, гонимый миром, «Но только с русскою душой!» Он искал себя, и заглядывая в глубину своего Я, видел, что он именно русский, несмотря на глубокий драматизм этого осознания. Ведь он свободный странник, а Россия – «страна рабов, страна господ». Сильнее всего эта драма русской души Лермонтова сказалась, пожалуй, в стихотворении «Родина»: «Люблю отчизну я, но странною любовью». Поэт пытается разобраться, за что он любит свою противоречивую Родину. От широких картин и исторических обобщений он постепенно приближается к крестьянской избе и празднику простых мужиков. Здесь исток его понимания Родины. Думаю, Лермонтов чувствовал, что его путь, как и путь Пушкина, в этой Родине будет жертвенным и увенчается трагическим финалом, он это предсказывал и принимал это. Такова высокая миссия русского поэта, иначе Лермонтов не мог.

А пройдут гусляры — споют песенку

У Лермонтова не было своей Арины Родионовны, которая бы рассказывала барчуку «преданья старины глубокой». Однако его вдохновенье знало, где «Русью пахнет». В 18 лет он определяется с творческим кредо: «Я не Байрон, я другой». А в 23 года пишет два произведения, которые вся Россия будет изучать в школе: «Бородино» и «Песня про купца Калашникова». Ими он не только поддерживает русскую литературу на пушкинском уровне. Обращаясь к родной истории как к источнику вдохновения, он как будто повторяет слова самого Пушкина:

«Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал».

Куда шёл Лермонтов, видел и Достоевский. В «Дневнике писателя» Фёдор Михайлович замечает: «…кончил тем, что отыскал исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой, и на то есть большие и точные указания. Повторяю, остался бы Лермонтов жить, и мы бы имели великого поэта, тоже признавшего правду народную, а может быть, и истинного „печальника горя народного“».

Славный малый – не сносить ему головы

Итак, куда вёл Лермонтова его литературный дар – понятно. Но ещё очевиднее другое: куда его вёл собственный характер.

«Славный малый – честная прямая душа – не сносить ему головы. Мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах. Какое-то чёрное предчувствие мне говорило, что он будет убит… Жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр – не сносить ему головы».

Так о поручике Тенгинского полка Лермонтове писал его боевой товарищ Руфин Дорохов.

Не будем забывать, что Лермонтов был боевым офицером. Он представлялся к наградам ордена Святого Владимира и к награждению золотой саблей «За храбрость». Биографы пишут, что имя Лермонтова из наградного листа вычёркивал лично Николай I. Дескать, император никак не мог простить поручику его дерзкое стихотворение «На смерть поэта». Впрочем, лучше любых орденов о службе Лермонтова свидетельствует сохранившаяся официальная сводка:

«Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик, имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны… Офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнил возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы».

Если б не роковая дуэль, скорее всего, Лермонтов пал бы в бою смертью храбрых. Доказав, что он достойный наследник героев Бородина.

И назовёт меня…

Напомним, что легендарный бард Лермонт обладал даром предсказания. Уверен, что одно из предсказаний его потомку Лермонтову очень бы понравилось.

Давайте представим такую картину. 23 июля 1840 года. Только что отгремел бой у реки Валерик. Северокавказские горцы наиба Мухаммеда отступили. Лермонтов осматривает поле сражения, а его кунак рассказывает: «В 30 километрах отсюда будет стоять город Грозный. Он станет столицей Чеченской Республики, а с 2015 года – городом воинской славы России. А правнуки твоих врагов будут ходить в школы, учить русский язык и читать твои стихотворения». А Лермонтов в ответ процитировал бы своего любимого поэта: «И назовёт меня всяк сущий в ней язык…»

Артём Маслов

Хотите знать больше? Свежие репортажи, аналитика без купюр и главные сюжеты недели — в новом выпуске газеты «Донецкий кряж». Читайте нас также ВКонтакте, и в Telegram.